topics

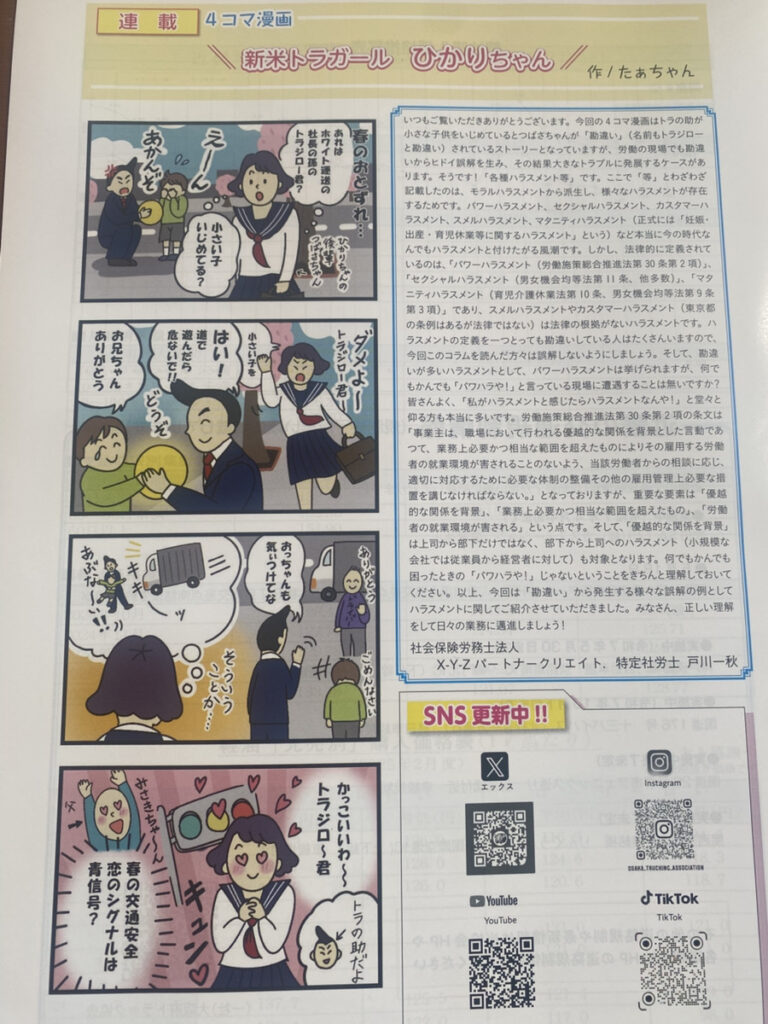

いつもご覧いただきありがとうございます。今回の4コマ漫画はとらの助が小さな子供をいじめているとつばさちゃんが「勘違い」(名前もトラジローと勘違い)されているストーリーとなっていますが、労働の現場でも勘違いからヒドイ誤解を生み、その結果大きなトラブルに発展するケースがあります。

そうです!「各種ハラスメント等」です。ここで「等」とわざわざ記載したのは、モラルハラスメントから派生し、様々なハラスメントが存在するためです。パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメント、スメルハラスメント、マタニティハラスメント(正式には「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」という)など本当に今の時代なんでもハラスメントと付けたがる風潮です。

しかし、法律的に定義されているのは、「パワーハラスメント(労働施策総合推進法第30条第2項)」、「セクシャルハラスメント(男女機会均等法第11条、他多数)」、「マタニティハラスメント(育児介護休業法第10条、男女機会均等法第9条第3項)」であり、スメルハラスメントやカスタマーハラスメント(東京都の条例はあるが法律ではない)は法律の根拠がないハラスメントです。ハラスメントの定義を一つとっても勘違いしている人はたくさんいますので、今回このコラムを読んだ方々は誤解しないようにしましょう。

そして、勘違いが多いハラスメントとして、パワーハラスメントは挙げられますが、何でもかんでも「パワハラや!」と言っている現場に遭遇することは無いですか?皆さんよく、「私がハラスメントと感じたらハラスメントなんや!」と堂々と仰る方も本当に多いです。労働施策総合推進法第30条第2項の条文は「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」となっておりますが、重要な要素は「優越的な関係を背景」、「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」、「労働者の就業環境が害される」という点です。そして、「優越的な関係を背景」は上司から部下だけではなく、部下から上司へのハラスメント(小規模な会社では従業員から経営者に対して)も対象となります。何でもかんでも困ったときの「パワハラや!」じゃないということをきちんと理解しておいてください。

以上、今回は「勘違い」から発生する様々な誤解の例としてハラスメントに関してご紹介させていただきました。

みなさん、正しい理解をして日々の業務に邁進しましょう!

アーカイブ